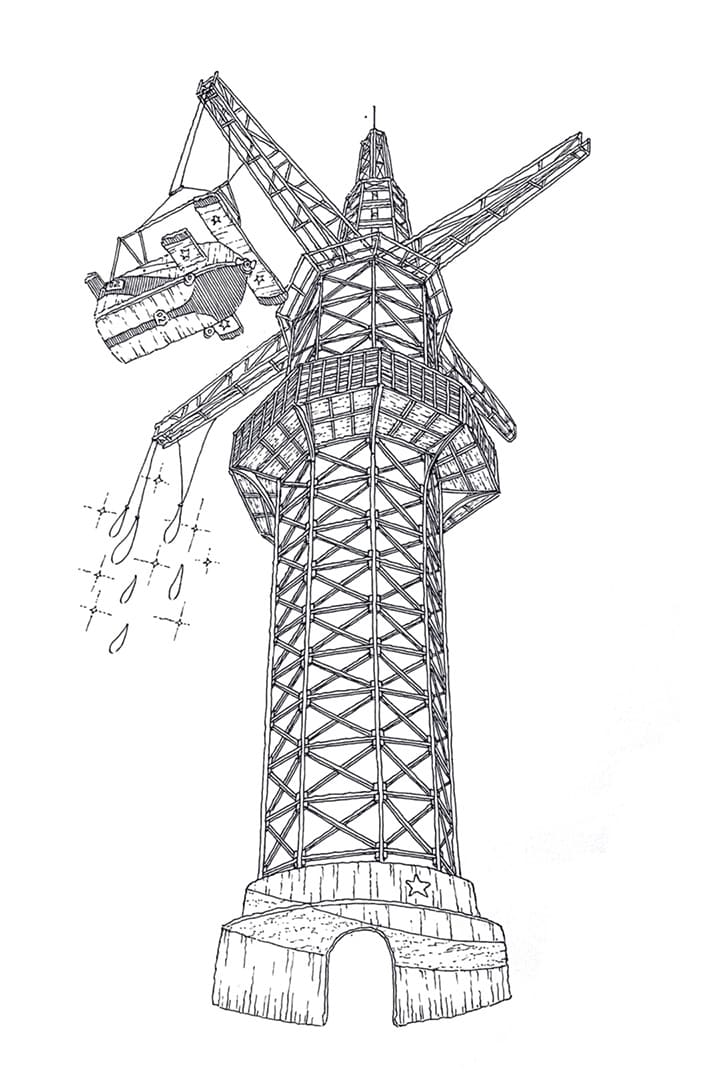

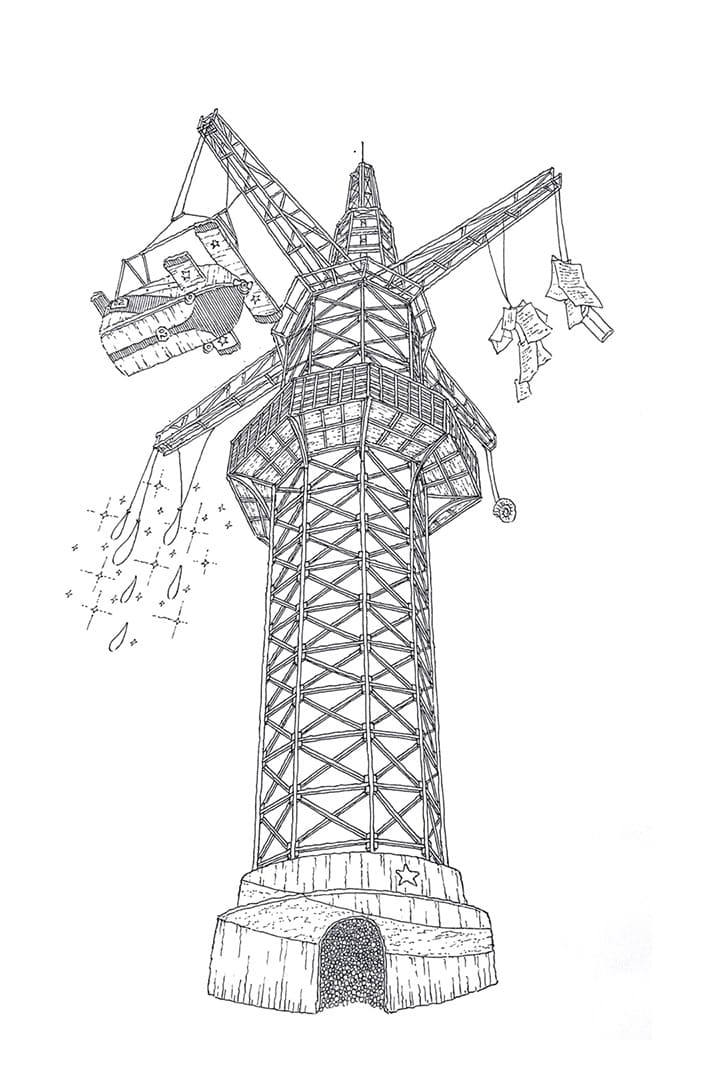

イラストレーターの久保沙絵子が、毎月1冊をピックアップして、勝手にその本の表紙を制作するこの企画。イラストが描き上がるまでを追いかけます。10冊目は、嶽本野ばらの『それいぬ 正しい乙女になるために』に挑戦。

久保沙絵子/イラストレーター。風景画をはじめ、超絶細密なタッチが特徴。雑誌やウエブなどで活躍中。

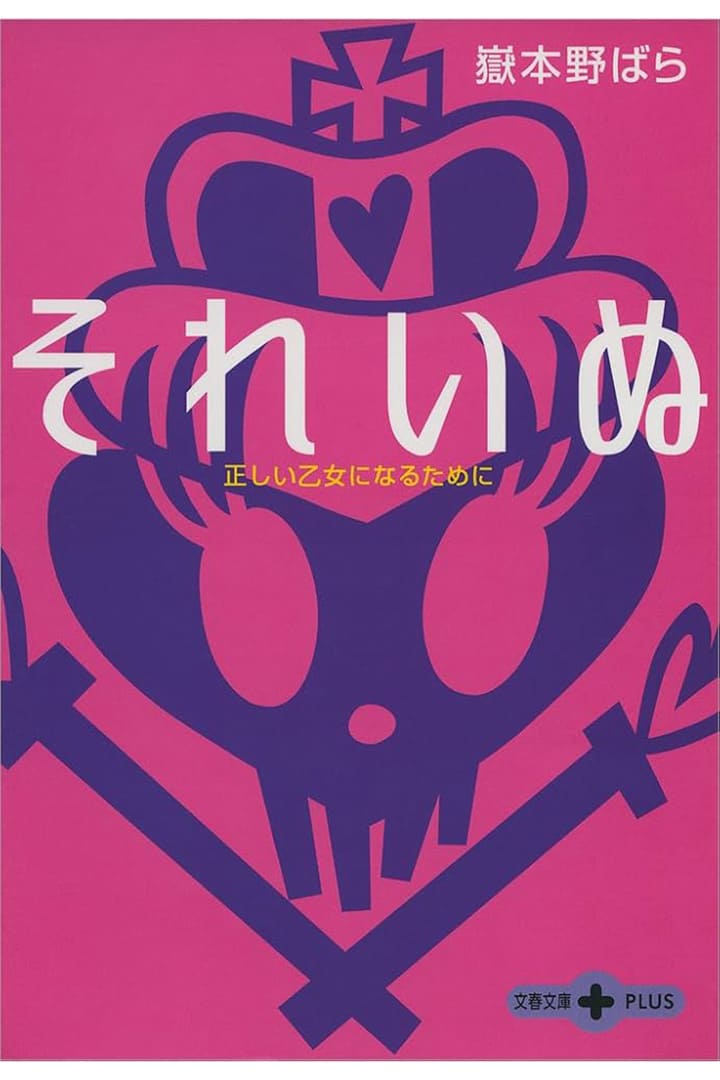

ポップな表紙と”正しい乙女になるために”という副題から、一見メルヘンなエッセイに見えるのですが、初めの短いエッセイを一つ読むだけであっという間に引き込まれてしまうのは、野ばらさんの文章が独特な寂しさをまとっているからだと思います。

野ばらさんは男性ですが、乙女チックで品のある独特な文章も面白く、繊細な心で捉えた出来事の一つひとつは野ばらさんの中でこんなふうにこされていくのかという発見があり、乙女にも乙女じゃない人にも読んでいただきたい1冊です。

著/嶽本野ばら

文春文庫

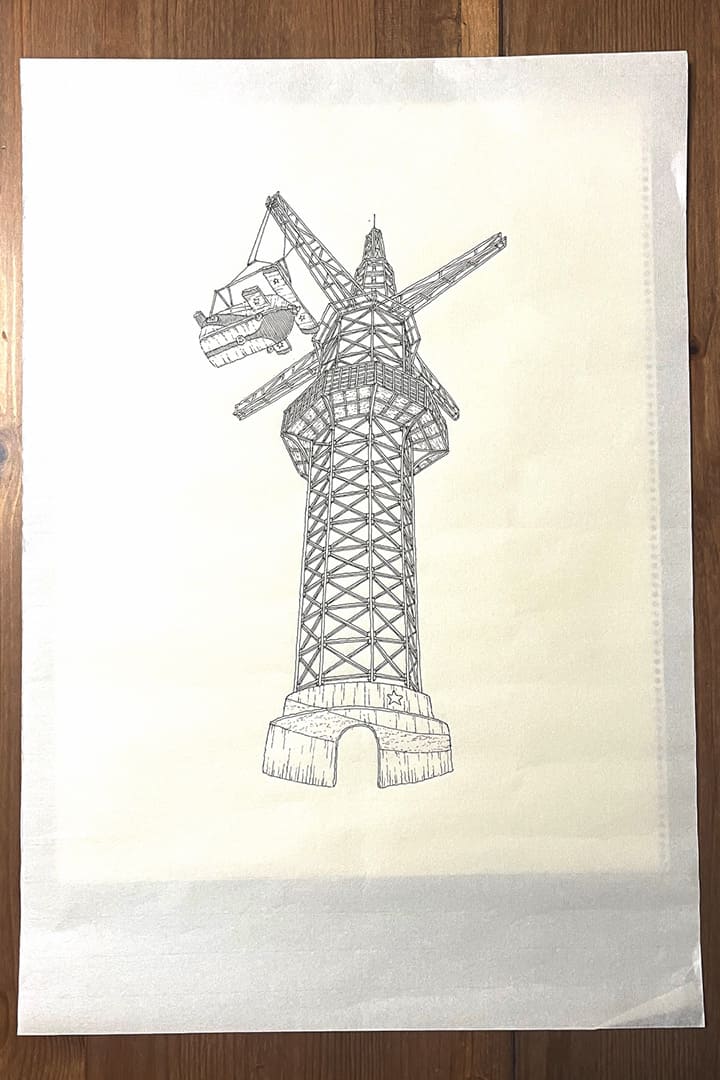

最近作品をご購入くださった方へ、作品に添えるお手紙を書きました。

書きながら、そういえばオリジナルの便箋を作りたいと思ってたんだった。と、思い出していました。

この本の「全略 乙女の君に」では、手紙に関するエッセイが書かれています。

電話よりもFAXよりもメールよりもお手紙が伝達手段のホームラン王だと野ばらさんは書いていて、激しく同意!と思いました。

私が通っていた高校では、当時スマホを学校に持って行ってはいけない決まりでした。

なので、放課後に自習する日などいつも一緒に帰る友だちが先に帰る場合は、「今日は先に帰るね」と、メモを靴箱に入れてくれていました。

私は人が書いた文字をなんとなく捨てる気にならなくて、

そんな学生時代の日々のメモや落書き、ナンパされて渡された短い言葉と連絡先のメモまで置いています。

置いておきたくなる気持ちの理由を、先日、半世紀以上ブックデザインに関わられてきたデザイナーの中垣信夫さんの講演会で見つけました。”デジタルは文化のファーストフードである。人に何かを送るなら手作りで心のこもったおいしいものを”というようなことを仰っているのを聞いて、私は今までもらった手書きのお手紙やメモをおいしくいただいていたのだなぁということに気づきました。

ファーストフードはお腹が満たされればそれだけでいいけれど、手作りのおいしいものは、その時に感じた味をずっと覚えていたくて、置いているのだなと分かりました。

私が私の絵でオリジナル便箋を作ってそこに手紙を書いて送れば、あまりにも手作りすぎて、おいしすぎて、とてもすてきになる気がしてきたので早めに便箋の制作に取り掛かりたいと思います。

私の好きな本のなかに吉村昭さんの「月夜の魚」という本があります。

お葬式の帰りのような不思議な気持ちになる本です。

その本の表紙が、月と魚とアンモナイトの化石が描かれた夜の海の絵なのですが「月夜の魚」というタイトルなので月と魚はしっくりくるけど、なぜアンモナイト?と思っていました。

野ばらさんのエッセイ”博物館とお葬式”は、吉村昭さんと野ばらさんがとてもよく似た印象を持ってアンモナイトの化石を見ていることが感じられ、「月夜の魚」の表紙の絵の解説を野ばらさんがエッセイを通して教えてくれているような気がしました。

野ばらさんのエッセイ「博物館とお葬式」では、死が”本物の死”と”観念的な死”に分けて書かれていています。

私たちにとって死とは観念以外の何者でもなく、本物の死に関しては少しも興味を持っていない。

観念的な死は博物館のアンモナイトの化石のようで、イメージの残滓が鉱物になったものである。

ということです。

アンモナイトは博物館によくあるのでちょこちょこ目にしますが、そういった感性で見つめたことがなかったのでまた見ることがあれば新しい感性を携えて見てめてみようと思いました。

今回、野ばらさんの『それいぬ』を読み返して、1人の人の心の機微を覗かせてもらうことで、私の心も広がっていくと感じました。

感受性豊かな心は、そうでない心より疲れやすい気がしていますが、野ばらさんのように、感じたら書いて、人に渡すことで何もかも昇華できるような希望も見出だしつつ。

皆様もぜひご一読ください!

久保沙絵子

大阪在住、雑誌やウエブなどで活躍中のイラストレーター。風景画をはじめ、超絶細密なタッチの作風が特徴。線の質感にこだわり、作品はすべて一発書き! 制作は、生命保険の粗品のスヌーピーのコップで白湯を飲みながら。また、街中でスケッチすることも。もし、見かけたらぜひ声をかけてください。

- Instagram@saeco2525

※過去記事は、ハッシュタグ #久保沙絵子の勝手に表紙作ります をクリック