ニューヨークから縁もゆかりもない京都に引っ越した

“よそさん”ライターが見つける、京都の発見あれこれ。

vol.44 おだし、再発見!

京のおだし文化。と聞くと、関東人の私は、ん? 関東にもだしはあるけど? となる。なぜ京の文化なのか、その謎を解き明かすチャンス到来。京都のだしメーカー「うね乃」のワークショップに参加することになったのだ。東寺近くに構える工場併設の店へ、鼻息荒く出かけた。

店内に設えられたオープンキッチンを囲み着席したら、代表の采野元英さんによるレクチャーがスタート。まずは「そもそもだしってなあに?」から。農林水産省の定義によると、だしとは「動物性または植物性の原材料から抽出した液体」。となると、たとえばカンナで削った木屑の煮汁も、人間の髪の毛を煮出した汁(!)も、広義では〝だし〟ということになるのだとか。

「うね乃」のスタンスは、昆布や魚を用い「料理に向いた水に変換すること」と采野さん。「だしそのものが主役にならず、素材の味を消さない」が信条で、たとえば料理の比率にすると、だし20〜30%、素材+調味料70〜80%が理想だそう。え! だし少なっ! 昨今のトレンドはだし70〜80%だけれど、本来のだしとは真逆だという。そうなのか!

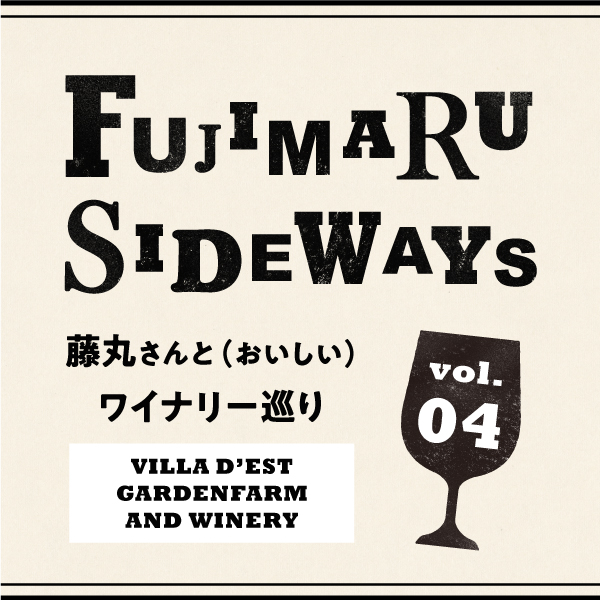

いざ、だしの神髄を確かめるべく、実食タイム(待ってました!)。用意されたのは、利尻昆布と羅臼昆布をそれぞれ約60度で煮出しただし。飲み比べれば、利尻はすっきり、羅臼はしっかり。京都では軟水の地下水と相性の良い利尻昆布が愛用されているとか。そこへカツオ節を投入すると、うま味が増し、ふくよかなあわせだしに。さらに塩をぱらりと振れば、味が丸くなった。塩のミネラルが魚の生臭さをおさえるためで、みそ汁にもおまじない程度に塩を入れるといいそう。ほほぅ、メモメモ。さらにオリーブオイル、トマトジュース、ブラックペッパーを追加投入したら、おいしいトマトスープ爆誕。もしも、だしではなく水がベースだったら、ただのトマト水で味気ない。だしが8割だったら、トマトの風味が薄れてしまう。こ、これがだし20%の実力か! だしには陰ながら素材を巧みにまとめる力があるのだなぁ。

そんなだしの〝しごでき〟っぷりを見出し、世に知らしめたのが京料理である。古来より朝廷への献上物だった昆布が、北海道から豊富に届くようになった江戸・明治時代、庶民にもだしが浸透。海が遠い盆地で、山海の名物に乏しい京都では、食材の味をだしで底上げする京料理が開花した。それが〝京のおだし文化〟と言われる由縁だそうである。ちなみに関東には元々昆布を用いる文化がなく、だしといえばカツオ節。代わりにしょうゆが発達し、昆布の代役を長らく務めていたらしい。だから関東のうどんは、汁がしょうゆで真っ黒なのか!

ほかにも、江戸のお吸い物はお酒のチェイサーだったとか、京都の水で羅臼昆布のだしをとると甘くなりすぎるとか(だから西の利尻、東の羅臼と言われる)、東西だしトリビアを聞かせてもらい、ワークショップはお開き。よし、私も京のおだし文化を担うぞ。というわけで、さっそく、だし20%生活、始めます!

「へー!」を連発したワークショップ

かつおぶし(左)とかつおふし(右)の2種あり。ふしにカビをつけたものが“ぶし”で、麹菌が水分と雑味を分解し、うま味の神髄が残るのだとか。

うね乃本店「工場見学+利きだしワークショップ」

60分5,500円(平日のみ、2名~、3日前までに要予約)

- 電話番号075-671-2121

- 住所京都市南区唐橋門脇町4-3

- 営業時間10:00~18:00

- 定休日日

- カード使用可

- アクセスJR西大路駅から徒歩5分

この記事は2025年9月号からの転載です。記事に掲載されている店舗情報 (価格、営業時間、定休日など) は掲載時のもので、記事をご覧になったタイミングでは変更となっている可能性があります。最新情報をご確認の上お出かけください。