ニューヨークから縁もゆかりもない京都に引っ越した

“よそさん”ライターが見つける、京都の発見あれこれ。

vol.3 気付いたら、餅ばかり食べている。

京都の街をずんずん歩いて、よく食べて飲んで。そうやって日々暮らすうちに、はや7カ月。ふと、自分が餅ばかり食べていることに気が付いた。別に餅愛好家ではないのだけれど。なるほど、京都という街は、餅との遭遇率が高いのだ。

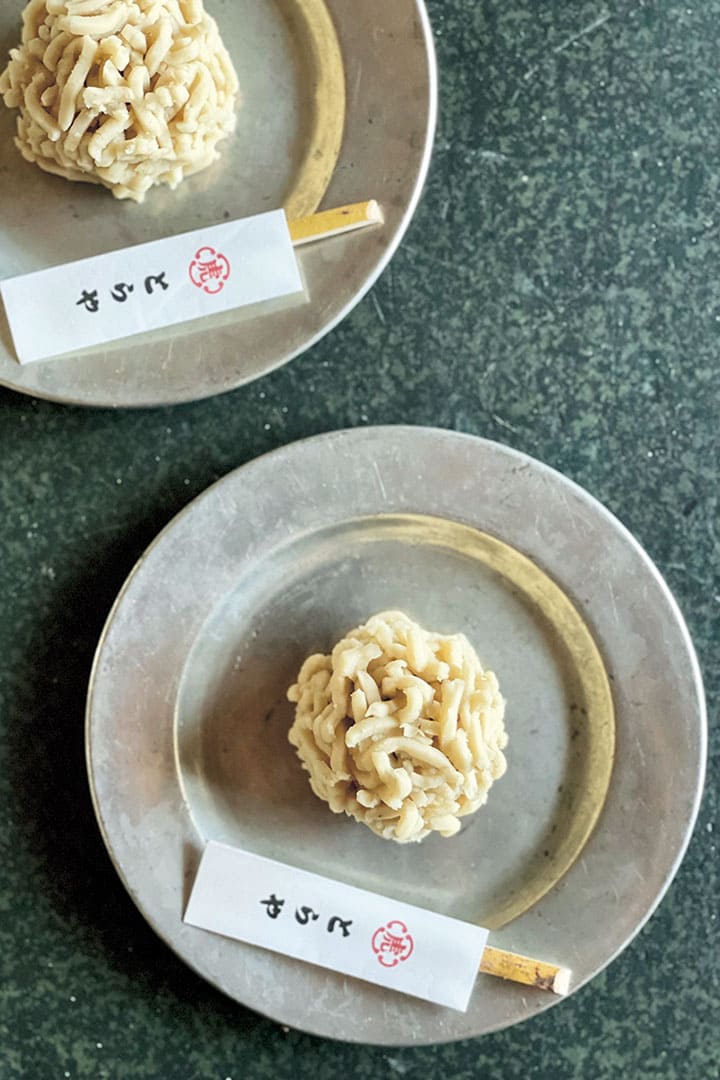

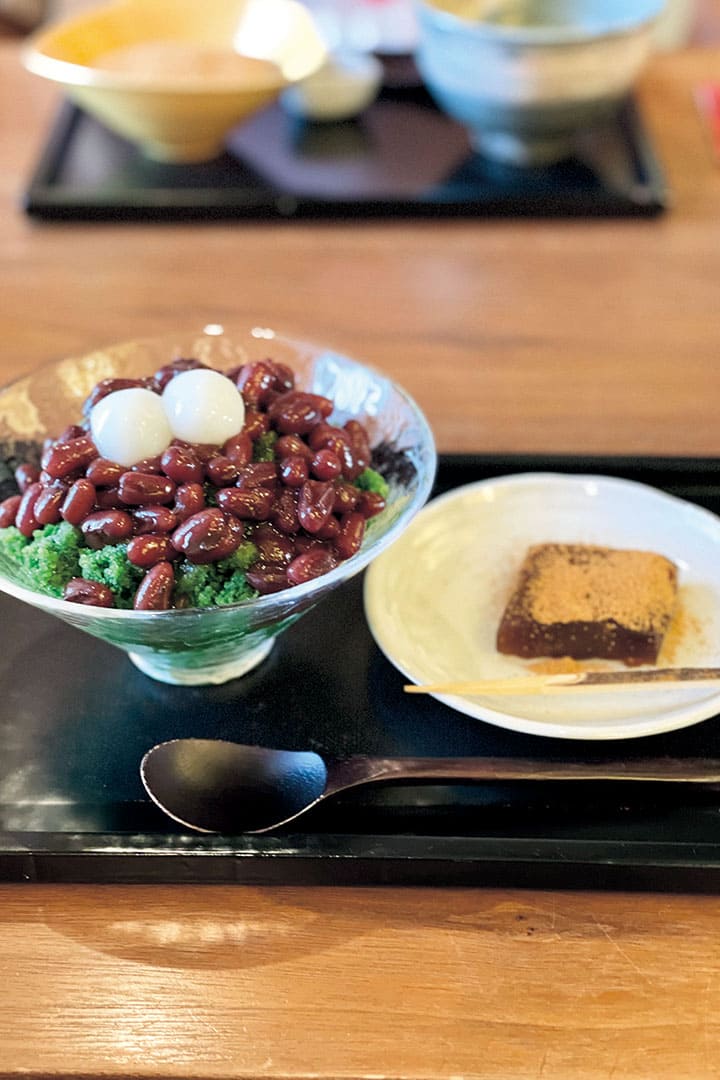

餅と豆と餡のバランスが尋常ではない[出町ふたば]の豆餅。するりとした白い楕円の餅がなまめかしい[大黒屋鎌餅本舗]の御鎌餅、串に刺さった姿がつやつや愛らしい[梅園]のみたらし団子。柏餅、栗粉餅、亥の子餅など、[とらや]が繰り出す四季折々の限定餅は、もはや回避不可能だ。その食感からほぼ餅の[麩嘉]の麩まんじゅう、6月に京都の街を席巻する三角形の水無月、ツルッとした生菓子[紫野和久傳]のれんこん餅、おいしくて白目になる[京都くりや]の栗おはぎ、などなど、“餅的なもの”も枚挙にいとまがない。

もう餅はたくさん! そう思って、街なかを避け、寺社に出かけても、餅はある。上賀茂神社に行けば[神馬堂]のやきもちが、北野天満宮には[粟餅所・澤屋]の粟餅が、下鴨神社には[加茂みたらし茶屋]のみたらし団子や、[さるや]の申餅があるのだ。ひー!

なかでも私を虜にしたのが、今宮神社のあぶり餅だった。11本の串の先に、親指大ぐらいの小ぶりの焼き餅がついていて、とろりとした白みそのタレがかけられている。きなこをまぶしてから炭火であぶられる餅は、特に黒く焦げた部分が “しゃくっ”と香ばしい。参道にある2軒の茶屋のうち、[一文字屋和輔]は、なんと「平安時代の創業です」と店先で餅を焼いていた女将さん。へ、平安時代! 1000年前の餅が今も食べられているなんて。京都、恐るべし。

女将さんいわく、今宮神社に参拝に訪れる氏子さんに提供したのが始まり。神社にお供えした餅を、できるだけ多くの氏子さんに食べてもらうために小さくちぎり、餅のかたさを和らげるため、あぶり餅にしたのだとか。ありがたい神様のおすそ分けは、疫病を祓うといわれ、長く愛されてきたという。

それにしても、きなこをまぶす、とか、白みそのタレを、なんてどうやって思いついたのだろう。もしや偶然の産物? ニューヨーク名物の“ツナメルト”という温かいツナサンドイッチは、ダイナーの厨房でチーズサンドイッチを作っているときに、たまたま手もとにツナサラダのボウルが落下して生まれたと言われている。美味はハプニングから生まれるものなのだ。その昔、餅をちぎっている作業中に、勢い余って、餅がきなこの中に落ちてしまった。仕方がない、そのまま焼いて食べたら、思いのほかおいしいじゃないか。そうしてあぶり餅が誕生した。なんてことも、あるかもしれない……。などと、縁台に腰掛け、もぐもぐ、にやにや空想しながら、あっという間にひと皿完食。そうして今日も私の胃袋は、餅で満たされるのだった。

Nihei Aya

エッセイスト。夫の仕事の移転を機に東京からN.Y.へと移住し、N.Y.にまつわる著書を数々出版。9年の滞在を経て、2021年にあこがれの京都へ。近著に『ニューヨークおいしいものだけ』(筑摩書房)、『ニューヨ ークでしたい100のこと』(自由国民社)

- Instagram@nipeko55